티스토리 뷰

Soaking up the booze; 술 퍼마시기

2020.09.06

어쨌든 살아갈수록 더 많은 사람들을 보면서 느끼는 건 사람은 하나 같이 참 다면적이고 입체적이라 한 인간에 대해 선과 악을 단정지을 수 없다는 거다.

사람은 어쨌거나 거기서 거기고 다 나와 같은 사람일 뿐이라 어떤 상황에서는 특정한 누군가에게는 나쁜 사람처럼 못되게 굴기도 하고 때때로 비굴해지기도, 때로는 세상에 다시는 없을 것처럼 선해 보이기도 한다.

그래서 누군가에게 이미지의 낙인을 찍고 싶지도 않고 그렇다 나는.

오늘은 그런 이야기를 하면서 또 한 번 고집을 만들어간다.. 그렇게 하루하루 꼰대가 되어가고 있다.

2020.09.08

일어나자마자 무례한 친구의 말을 듣고 기분이 상했다. 내가 하는 행동들을 보고 ‘-하는 척’이라 표현하는데 내가 무얼 하는지도 잘 모르는 친구이거니와, 본인도 날 표면적으로만 보면서 어떻게 그런 말을 또 본인인 나에게 할 수 있는 지.. 의도적으로 기분을 상하게 하려는 것인가 의심까지 했다. 나로서는 도통 이해가 안 가는 행위였다.

뭐, 타인의 행위를 마음대로 재단하고 판단하는 건 당신의 자유일지 몰라도 그걸 -척이라는 표현으로 장본인에게 굳이 전달하는 행위에 대해서는 스스로 타인에 대해 너무 무례한 게 아닌지 다시 생각해보자.

이런 얘기를 듣고나니 타인의 눈에 잘 보여야 할 것만 같아 더더 가시를 삼킨 것처럼 짜증나고 거슬린다.

2020.09.08 -2-

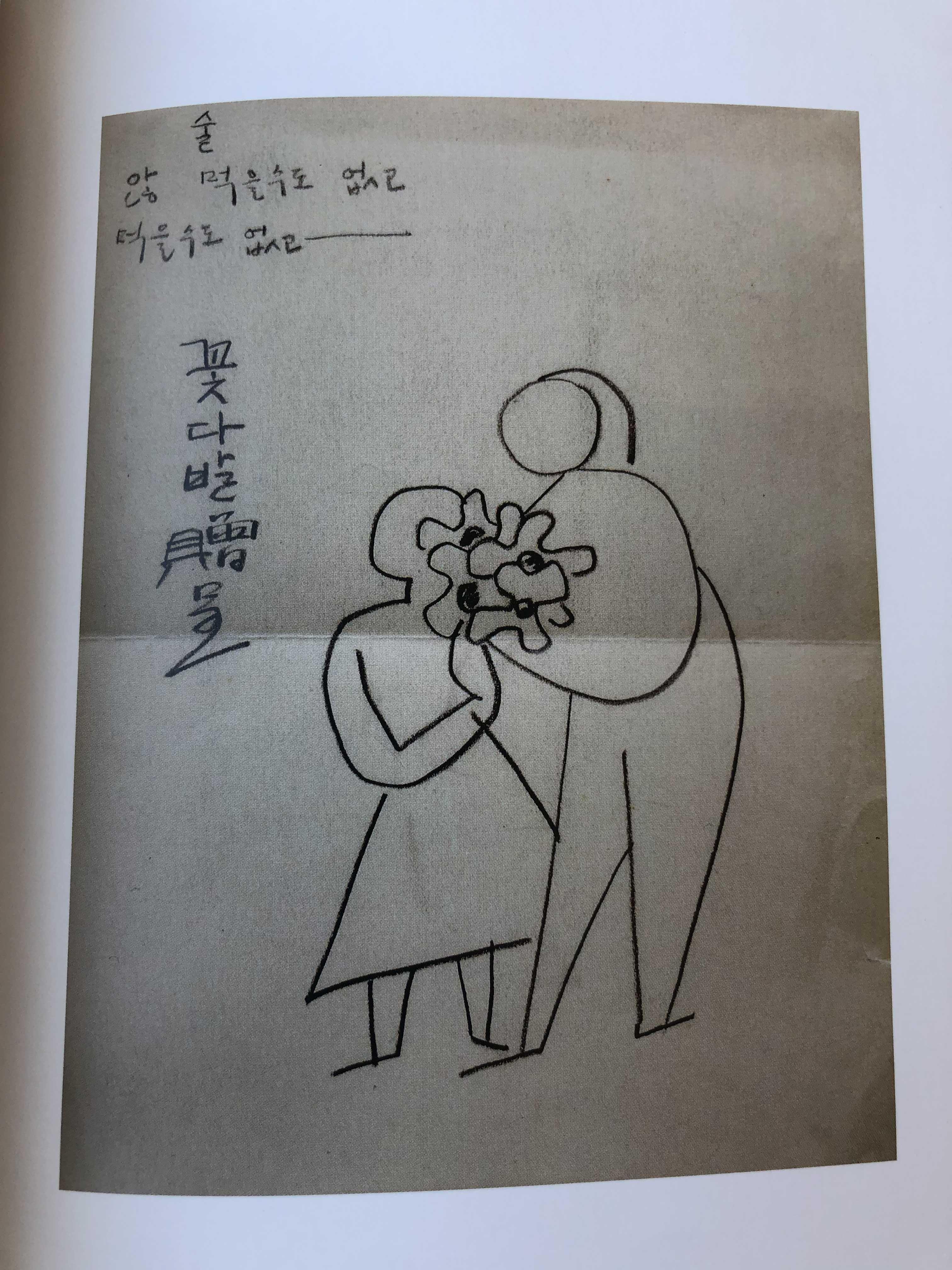

열차 시간이 남아 서점에 가 고민을 하다 갖고 싶던 책을 샀다. 수화와 향안이 주고 받은 편지들과 몇몇 작품이 실려있는 책인데, 향안에게 쓰는 한 글자 글자들에 마음이 얼마나 가득 담겨있는지 그것을 보고 찬찬히 음미하는 것만으로도 참 마음이 따뜻해진다.

사랑은 지성이다라는 것이 처음엔 납득이 안 갔지만 사랑이라는 관계를 유지시키는 것은 지성과 애정어린 대화라는 것을 생각하면 납득을 못할 것도 아니다.

각자의 작업을 마치고 저녁에 집에 돌아와 따뜻한 밥 한끼 먹으며 유난스럽고 신나게 떠들 수 있는 사람이 나에게도 있을지, 그런 아이같고 순박한 기대들을 하게 만드는 둘이다.

사랑을 여러 번 실패하고 나면 그것의 능력과 지속력에 회의를 갖고 의심하게 되지만, 그런 아픔을 역시 가지고 있던 둘도 끝내는 나란히 영원했기에 어쩌면 믿을 수 있을 것 같기도...

2020.09.11

요즘은.. 글을 쓰며 여유롭게 시간을 보낼 정신이 없었다. 뭐, 나름 알차게 할 일도 하고 잘 놀고 잘 먹으며 살아가는 중이다. 그래도 책은 계속 읽는다. 최근에는 환기에게 빠져 문학은 읽지 않고 그에 대한 정보들만을 탐독하지만 그마저도 행복하다.

오늘은 2번째로 출근한 날이었는데, 이틀 전 과음 후 잠을 자지않은 여파에 몸이 영 상태가 별로다. 머리도 아프고 눈이 따갑다. 그래서 내일 오전까지 푹 늦잠을 자고 싶은데 내일도 일찍 일어나야 한다. 제주도에서 그렇게 무한한 시간 속에 할 일이 없어 불행하다 생각했는데 지금은 또 그 여유가 그립다. 언제건 느끼지만 인간이란 게 참 대단한 변덕쟁이들이다. 그래서 더 다른 걸 기대하며 살아갈 수 있는 것이긴 하지만.

2020.09.12

사람들은 왜들 그리 유행을 좇지 못해 안달인지 궁금하다. 특히 이건 -해야 해라는 식의 어투로 마치 따라가지 않으면 큰 일이라도 날 것처럼 얘기하는 그들의 방식은 어쩐지 우스꽝스럽게 여겨지기도 한다.

이게 참 대단한 상업인 게 사람들의 그 조금의 자극점을 건들이기만 하면 ‘유행’이라 불리울 수 있고 그러면 어쨌건 거의 무료 마케팅의 효과를 볼 수 있다. 뭐, 폰을 통해 타인을 들여다 보는 시간이 더 긴 이 시대에서 어쩌면 유의미한 상업 정책을 찾은 것일 수도 있고.

모두 각설하고 그래도 난 그들에 동조하기 싫다.

어쩐지 트렌드에 민감한 인간이 되고 싶다는 생각은 아마 죽을 때까지 들지 않을 것 같다. 그건 멋이 없다.

2020.09.14

아, 지난 밤에 정말 뭣 같은 꿈을 꿨다. 세상의 끔찍한 상황들을 총집합한 정도의 시나리오라 이것 참, 그렇게 되는 것도 어려울 만큼 불행한 꿈이었다.

내가 누군가를 살해했다는 누명을 쓰게 되었는데 이것 참, 아무리 말해도 안 들어준다. 엄마와 할머니도 내 말을 무시하곤 교도소에서 쓸 로션을 챙겨주었다(실제로 그런지는 상관없이 꿈에서 그랬다). 헌데 참으로 신기한 것이 그렇게 내 주위 사람들과 세상이 그리 말하니까 내가 진짜 죽였나? 하고 스스로도 기억이 희미해지는 것이었다. 어느새 나도 그 곳 안에서의 필요한 것들을 챙기고 제 발로 수사 받겠음을 언표했다. 당시에는 꿈이 꿈인지 몰랐기 때문에 정말 불행해서 콱 죽어버릴까 생각도 했다. 눈이 희미하게 떠지면서 모든 것이 가상이라는 사실에 얼마나 안도감이 밀려왔는지 모른다.

그리고, 술은 이제 안 먹고 싶다. 이제는 맥주 두 캔으로도 취하는 지경이라 몸이 힘들다. 재어 보지는 않았지만 살이 조금 찐 것 같은데, 그래서 그런지 몸이 무거워 더 힘들다. 다시 가볍게 만들어주어야지.

'삶' 카테고리의 다른 글

| 아듀 (0) | 2020.12.30 |

|---|---|

| 일기장 제1발췌본 (0) | 2020.11.30 |

| 추워서 부츠 속에서도 발가락이 꽁꽁 얼던 시절 (0) | 2020.08.31 |

| 20年 8月28日 제주에서: 무의미의 대축제 (0) | 2020.08.28 |

| things obsessed recently - 8 (0) | 2020.08.22 |